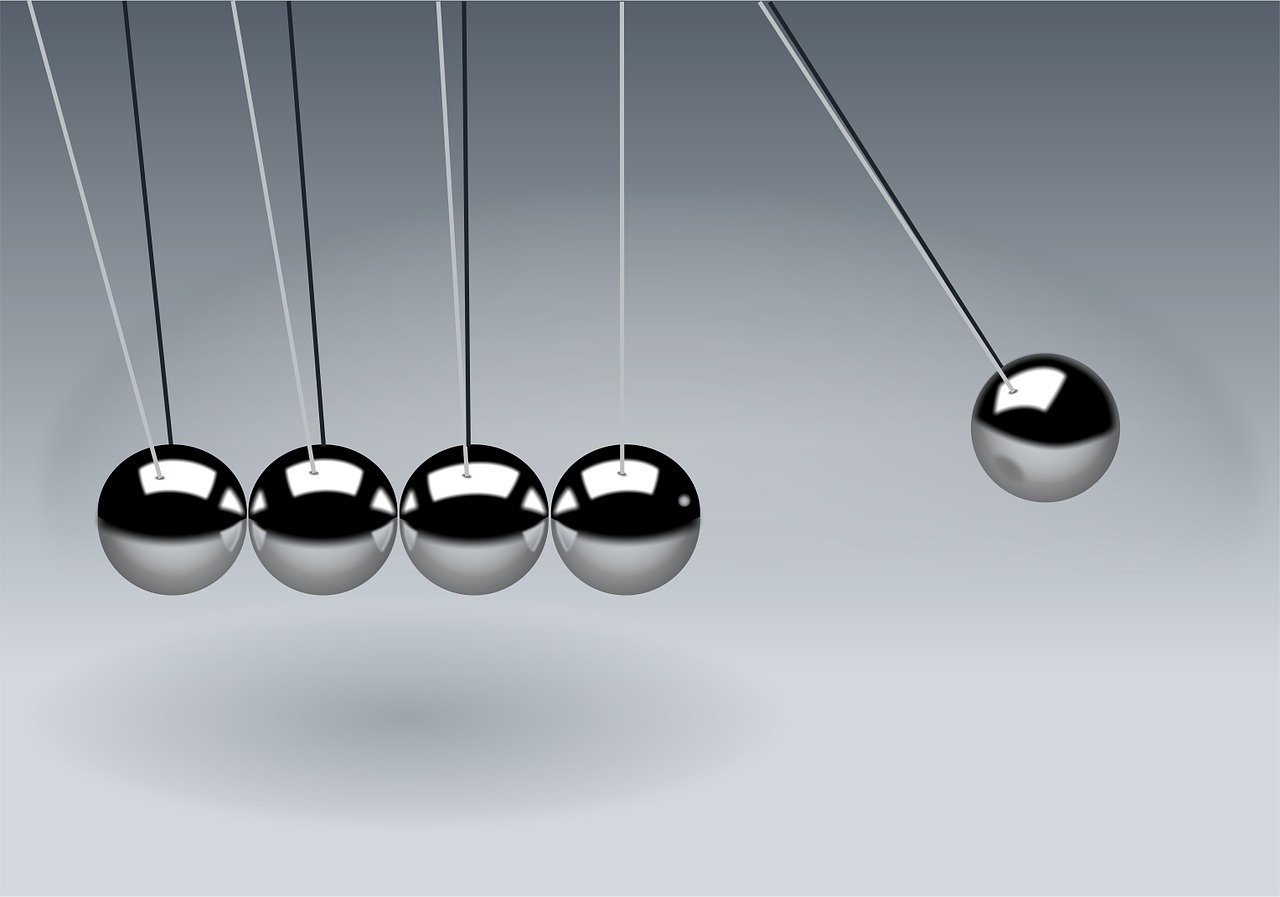

La politica estera americana è da sempre come un pendolo che oscilla tra isolazionismo e interventismo. Incominciò George Washington nel 1796 con il suo discorso di addio in cui invitò il proprio paese a guardarsi “dai legami stranieri”, cioè a rimanere fuori dall’incessante balletto di guerre e alleanze delle cancellerie europee. Per un secolo circa gli Stati Uniti ascoltarono il loro primo presidente, concentrandosi sulla conquista del West, sullo sviluppo economico, e sul consolidamento delle frontiere anche nei confronti delle mire sul continente delle potenze europee.

Ma poi, terminata l’espansione verso ovest e aumentata a la potenza economica (non ancora militare), il pendolo oscillò nella direzione opposta, verso l’interventismo. Con la guerra ispano-americana del 1898 gli Stati Uniti conquistarono le loro prime colonie, di fatto se non di nome: Cuba e le Filippine. Negli anni successivi si appropriarono delle Hawaii, delle isole Marianne, delle Samoa e di Guam nel Pacifico, di Portorico, delle Isole Vergini, di Haiti e del Nicaragua in America latina. Il culmine dell’oscillazione interventista arrivò con la prima guerra mondiale, in cui gli Stati Uniti intervennero per la prima volta in Europa gettando sul piatto della bilancia la loro potenza economica e militare e contribuendo in modo decisivo all’assetto geopolitico del dopoguerra.

Dopo la guerra il pendolo oscillò verso l’isolazionismo. Nonostante gli sforzi di Woodrow Wilson, il senato americano respinse il trattato che con la Lega delle Nazioni avrebbe dovuto portare ad una pace stabile e a un ordine mondiale basato sul diritto internazionale. Per il ventennio successivo gli Stati Uniti si ripiegarono su sé stessi, indifferenti di fronte all’affermarsi del fascismo e del nazismo in Europa. Anche dopo che scoppiò la guerra le forze isolazioniste impedirono a lungo, fino al 1942 e all’attacco di Pearl Harbor, l’intervento americano a fianco degli Alleati.

Nel secondo dopoguerra nuova oscillazione verso l’interventismo: gli Stati Uniti vittoriosi si fecero promotori di un nuovo ordine mondiale basato su organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale, l’Organizzazione mondiale del commercio (GATT). Gli interessi economici, militari e strategici americani abbracciarono il mondo intero: centinaia di basi militari in tutti i continenti, aiuti economici agli alleati, sanzioni economiche nei confronti degli avversari, una rete di alleanze, una prodigiosa espansione della lingua e della cultura in tutti i suoi aspetti, furono gli strumenti di questo nuovo singolare “impero” che imponeva la propria egemonia con la persuasione e, all’occorrenza, con la forza delle armi.

Furono gli anni, tra il 1947 e il 1991, della guerra fredda con il principale rivale mondiale, l’Unione sovietica. Con il crollo dell’Unione sovietica il pendolo dell’interventismo americano raggiunse il suo punto più alto: gli Stati Uniti erano ormai l’unica superpotenza mondiale e per un breve periodo si illusero che da quel momento in poi i contrasti tra Stati sarebbero finiti e in ogni caso sarebbe stato possibile governarli grazie alla potenza americana, ora senza più rivali. Così non andò. Una serie di fallimenti, in Iraq, nella ex-Jugoslavia, in Africa, dimostrarono che la indiscussa potenza militare americana non era in grado di governare i conflitti. E il pendolo cominciò a oscillare nella direzione opposta verso l’isolazionismo.

Tali erano le intenzioni di George W. Bush quando fu eletto nel 2000. Ma quando un anno dopo gli Stati Uniti furono colpiti dai feroci attacchi terroristici dell’11 settembre sembrò alla nuova generazione di interventisti (i cosiddetti neocons) che fosse giunta l’occasione per ritornare con orgoglio sulla scena mondiale sconfiggendo la minaccia terroristica e riaffermando la supremazia degli Stati Uniti. Fu un decennio di illusione interventista, contrassegnato dalle fallimentari guerre in Afghanistan e in Iraq, e dalla crescente affermazione sulla scena mondiale di Russia e Cina, nel mentre che dittatori e golpisti di tutto il mondo spadroneggiavano ignorando i moniti e le sanzioni della superpotenza americana.

Una parziale correzione del pendolo in senso contrario si ebbe con la presidenza Obama, preoccupato per un verso dalla gravissima crisi economica e, per l’altro, dall’esigenza di correggere le gravi violazioni dei diritti compiute dalla avventurosa politica interventista del suo predecessore, vincolando l’azione militare americana al solo criterio della sicurezza nazionale.

Una più netta oscillazione del pendolo verso l’isolazionismo si ebbe con la presidenza Trump. “America First” voleva dire America da sola e all’interno dei propri confini, da difendere contro gli immigrati provenienti da “shit-hole countries” (paesi di merda). Voleva dire disprezzo nei confronti degli alleati e “comprensione” nei confronti degli autocrati, indifferenza per le violazioni dei diritti umani e le regole delle organizzazioni internazionali; voleva dire una politica estera altalenante nei confronti della Russia e della Cina, la cui unica bussola era l’interesse politico personale e contingente, non degli Stati Uniti, ma di Donald Trump.

L’interesse personale in politica estera, con il tentativo di corruzione nei confronti del presidente ucraino Zelensky per fini elettoralistici, è precisamente ciò che portò al primo processo di impeachment nel 2019, dal quale Trump fu assolto perché il senato non raggiunse la maggioranza di due terzi necessaria alla condanna. Di ben altra natura e per motivi ben più gravi, invece, è stato il secondo processo di impeachment (anch’esso conclusosi con una assoluzione), in cui l’ormai ex-presidente veniva accusato di avere incitato la folla dei suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio il 6 gennaio scorso.

La presidenza Biden sarà con ogni probabilità contrassegnata da un nuovo movimento del pendolo verso l’interventismo. “America is back”, l’America è ritornata, ha annunciato con orgoglio il neopresidente al mondo nel suo primo discorso di politica estera. Le sue prime decisioni vanno sicuramente in direzione di un ruolo più assertivo: verso la Russia di Vladimir Putin, cui Biden ha comunicato che l’America non è più disposta a “inchinarsi supinamente”; verso la Cina di Xi Jinping, che Biden ha invitato a rispettare l’indipendenza di Taiwan, l’autonomia di Hong Kong e a moderare le pretese nel mar Cinese meridionale.

Soprattutto Biden ha ribadito – scavalcando di un colpo gli anni vergognosi della presidenza Trump – il tradizionale ruolo di difesa dei diritti umani degli Stati Uniti, condannando il colpo di stato in Myanmar, lo sterminio degli Houti yemeniti da parte dell’Arabia saudita, la persecuzione degli Uiguri nello Xinjiang cinese. L’America è ritornata, ha promesso Biden, e farà sentire la propria voce in tutto il mondo per il rispetto del diritto internazionale attraverso le organizzazioni internazionali, ma anche agendo da sola.

Certo, non sarà il ritorno all’interventismo militare dei decenni della guerra fredda, ma rappresenta una decisa oscillazione rispetto ai lunghissimi (solo quattro, ma paiono un’eternità!) anni di isolazionismo trumpiano. Quanto potrà durare prima che il pendolo riprenda ad oscillare dipenderà da quanto Biden sarà credibile e coerente nel ripristinare la fiducia e il rispetto nei confronti degli Stati Uniti gravemente compromessi dal suo predecessore.