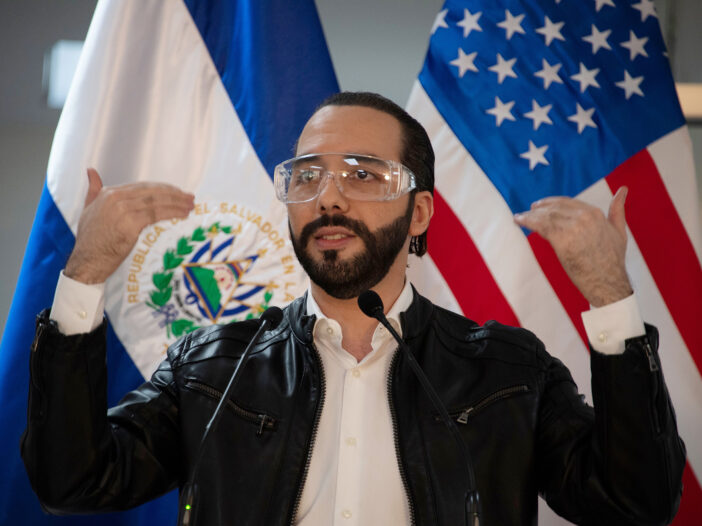

Giunto alla presidenza nel 2019 con il 53% dei voti (candidato con Gana, la formazione di centrodestra, dopo varie vicissitudini politiche tra sinistra e destra), l’oggi quarantaduenne Nayib Bukele ha immediatamente affrontato il problema della insicurezza e della corruzione, percepite come insopportabili a fronte del sostanziale immobilismo dei governi precedenti. Contando sul fatto che i concittadini gli avevano dato il voto proprio per il suo non essere organico agli schieramenti tradizionali, ha fin da subito cercato di proporsi come un leader carismatico capace di risolvere i loro problemi, a costo di mettere a repentaglio la democrazia stessa. In una zona del mondo che ha generato numerose figure di caudillo, i quali spesso indossavano pompose uniformi militari, Bukele è riuscito a svecchiarne l’immagine grazie a una versione moderna e cool, che alla moda castrense preferisce le magliette Ralph Loren e gli occhiali scuri da aviatore.

L’intento era, fin dall’inizio, quello di dare un’immagine che sul piano della propaganda potesse distaccarlo da un deprecabile passato. Deriva da ciò la scelta dell’utilizzo magistrale di TikTok, dove il suo account genera una maggiore interazione ed è attrezzato meglio di quello di molte celebrità di Hollywood, o di Twitter, utilizzato spesso come strumento attraverso cui espleta le attività di governo, e dove supera in follower il numero di qualsiasi altro politico della regione. Altro simbolo, al quale Bukele ha fatto ricorso nel suo sforzo di apparire il presidente millennial più cool, è stata l’adozione del bitcoin (vedi qui), scelta contestata da più parti nel Salvador, e che finora non sembra avere portato ai risultati sperati.

In questi anni di governo, il processo di svuotamento delle istituzioni democratiche e la marcia verso l’autoritarismo non hanno avuto pausa: la censura della stampa, l’uso delle forze militari per fare pressione su altri rami del potere, la persecuzione dell’opposizione e le continue accuse di violazione dei diritti umani sono diventate moneta corrente. Una nuova legge prevede pene detentive dai dieci ai quindici anni per i giornalisti che riportano messaggi di bande e diffondono “ansia”.

Bukele ha promesso anche di porre fine alla corruzione. Se applicherà ai crimini dei colletti bianchi le stesse regole di prova che applica all’associazione con i mafiosi, avrà un potente strumento per sbattere in galera gli oppositori. Così El Salvador sembra sempre più uno Stato di polizia. Nel febbraio del 2020, Bukele è stato criticato dall’opposizione per aver occupato con i soldati l’Assemblea legislativa, con lo scopo di imporre l’approvazione di un disegno di legge che finanziava ulteriori acquisti di attrezzature per la polizia e le forze armate. Nel maggio 2021, ha licenziato il procuratore generale e cinque giudici della corte suprema: atto che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l’Organizzazione degli Stati Americani hanno denunciato come un cedimento democratico. L’Assemblea legislativa, da lui controllata, ha fatto una massiccia purga dei giudici il 31 agosto 2021. Ha espulso persone di età superiore ai 60, assicurando che si trattava di un’epurazione di giudici corrotti. Per riempire i posti vacanti, la Corte suprema, anch’essa a disposizione del presidente, ha nominato 168 giudici attraverso una procedura che ha violato la Costituzione. Non ha preso in considerazione il Consiglio nazionale della magistratura, l’istituzione responsabile delle nomine dei giudici nel Salvador. Un’analisi delle nomine mostra che molti non soddisfacevano i requisiti di legge. Altri casi palesano che i giudici vicini ai funzionari del bukelismo sono stati premiati con promozioni, mentre altri non allineati sono stati costretti a dimettersi o sono stati trasferiti. Infine, il suo annuncio che si sarebbe candidato per la rielezione nel 2024 ha portato a critiche da parte di esperti di diritto costituzionale e organizzazioni per i quali la rielezione presidenziale viola la Costituzione del Paese. La legge infatti vieta i mandati consecutivi; ma Bukele ha escogitato una soluzione simile a quella di Putin: un presidente provvisorio per alcuni mesi e poi tornerà.

Tutto ciò non gli impedisce di godere di grande popolarità, dentro e fuori dal Salvador. L’ultimo sondaggio di Dataworld gli riconosce un tasso di gradimento del 91% (92%, secondo Cid Gallup), più di qualsiasi altro presidente della regione. E nella classifica della popolarità a livello mondiale, si guadagna il primo posto, seguito da un altro governante che suscita molte perplessità, l’indiano Narendra Modi. Ad avere la meglio sulle critiche, la narrazione di presidente che è riuscito a fare del Salvador il Paese più sicuro dell’America latina. Ciò gli ha attirato l’ammirazione di chi, da tutte le parti, è sopraffatto dal crimine e dalla violenza.

Per raggiungere questo risultato, Bukele è ricorso alla spettacolarizzazione attraverso azioni roboanti, come la costruzione di imponenti mega-carceri, operazioni di arresti di massa, video cinematografici che mostrano migliaia di membri delle bande criminali con le mani legate dietro la schiena e a testa bassa. Tutti con i crani rasati, con larghi mutandoni bianchi in contrasto con i tatuaggi, segni delle affiliazioni criminali che ricoprono ogni spazio dei loro corpi (vedi qui), e controllati a vista dai RoboCop salvadoregni. Una narrazione che testimonia la sua determinazione a farla finita con la criminalità. Ciò gli ha consentito di diventare una celebrità mondiale e un esempio per tanti politici latinoamericani, dato che nel frattempo il tasso di omicidi nel Salvador è passato da uno dei più alti del mondo a uno dei più bassi in America latina. Durante il regime di eccezione, dichiarato più di un anno fa, le autorità hanno catturato più di 71.000 membri delle bande criminali, il che equivale al 7% dei salvadoregni tra i 14 e i 29 anni; ma un rapporto dello scorso gennaio di Human Rights Watch ha rivelato che sono stati commessi “abusi su larga scala”, tra cui violazioni del giusto processo, arresti di massa, morti in custodia e sovraffollamento. E l’organizzazione Cristosal, che coraggiosamente opera ancora nel Paese, ha rivelato che sono stati 132 i morti in custodia dello Stato salvadoregno solo nel primo anno del regime: di questi, il 94% non aveva legami con le bande. Uno studio del 2016 ha reso noto che il costo annuale della violenza delle bande nel Salvador corrispondeva al 16% del Pil. Oggi i quartieri sono calmi e gli imprenditori hanno ripreso l’ottimismo necessario per aprire nuove attività. Da qui la popolarità di Bukele.

Nonostante ciò, il suo governo è stato accusato dagli Stati Uniti di negoziare segretamente con Mara Salvatrucha (MS-13), una grossa organizzazione criminale internazionale, per ridurre il numero di omicidi. Ma la denuncia non ha prodotto nulla, visto che molti leader della regione hanno cominciato a guardare attentamente al “modello Bukele”, non fosse altro per il gradimento popolare che è riuscito ad assicurare al presidente. In una recente intervista, pubblicata dal quotidiano argentino “La Nación”, Nicolás Saldías, analista dell’Unità di Intelligence dell’“Economist” per l’America latina e i Caraibi, ha dichiarato di non credere “che succederà in Uruguay o in Cile. Ma in altri Paesi con istituzioni e cultura politica molto deboli, come Guatemala, Honduras, Perù, Ecuador e Colombia, può succedere. Sicuramente vedremo una politica di ‘bukelismo’, e più autoritarismo in futuro, nei Paesi della regione”.

L’effetto Bukele si sta infatti cominciando a sentire. Nella Colombia di Gustavo Petro, per esempio, secondo l’ultimo sondaggio Invamer, l’opinione favorevole a Bukele è al 50%, mentre quella sfavorevole raggiunge a malapena il 10%. Risultati simili a quelli di Datexco a maggio, secondo cui il 67% degli intervistati colombiani considera buoni i metodi del caudillo salvadoregno. A poco a poco sta emergendo una tendenza. In Colombia, in ottobre, avranno luogo elezioni locali, e già fanno capolino candidati che stanno proponendo di importare il “modello Bukele”. Qualcuno ha persino viaggiato nel Salvador per conoscere in prima persona i miracoli del bukelismo. Poiché l’insicurezza rimane la preoccupazione principale per la maggior parte dei colombiani, ciò non è una sorpresa. Di qualche giorno fa è la notizia che Diego Molano e Jaime Arizabaleta, aspiranti candidati sindaci di Bogotà e Cali, hanno proposto di costruire mega-prigioni sul tipo di quelle utilizzate dal presidente salvadoregno. Entrambi sono paladini della “mano dura” come soluzione contro il crimine e anche contro la corruzione. Molano è stato ministro della Difesa del predecessore di Petro, Iván Duque. Il “modello Bukele” è stato elogiato anche dalla figura più importante della destra colombiana, María Fernanda Cabal.

In Guatemala si è da poco conclusa una travagliata prima fase delle presidenziali (vedi qui), e, oltre all’alto costo della vita, preoccupa l’insicurezza che appare al secondo posto in un sondaggio pubblicato a maggio da “Prensa Libre”. Anche qui, molti dei candidati del primo turno avevano espresso la loro simpatia per la politica del vicino Salvador. I tassi di criminalità sono molto preoccupanti (35,8 in Honduras, 25,2 in Messico, 25 in Belize, secondo il bilancio degli omicidi del 2022 del portale specializzato Insight Crime), e così molti in Guatemala, come negli altri Paesi della regione, guardano con ammirazione a Bukele. Secondo il Centro de Investigaciones Económicas (Cien), il tasso di omicidi in Guatemala è salito nel 2022, per il secondo anno consecutivo, a 17,3 per 100.000 abitanti. In tutto ciò ha un peso la vicinanza geografica tra i due Paesi, e la presenza in entrambi di bande e altre formazioni criminali. Da parte sua, Sandra Torres – del partito che in Guatemala andrà al ballottaggio contro il progressista Bernardo Arévalo, candidata di Unidad nacional de la esperanza (Une) auto-definitasi socialdemocratica, ma in realtà una formazione di destra che non minaccia per nulla l’establishment – ha promesso in un intervento televisivo di “implementare le stesse strategie del presidente Bukele”, con il quale ha affermato che avrebbe firmato “convenzioni bilaterali”, senza fornire ulteriori dettagli. Torres si impegna a “intervenire” e “militarizzare” le prigioni, e ha dichiarato che la linea Bukele “sta dando buoni risultati”.

Anche per il progressista Honduras si può parlare di un “effetto Bukele”, dato che il governo ha lanciato una feroce offensiva contro le bande: la presidente Xiomara Castro ha infatti messo la polizia militare a capo delle prigioni del Paese, dopo la morte di 46 detenute in una prigione femminile vicino alla capitale. Le detenute della banda Barrio 18 avevano lasciato il loro modulo, facendo irruzione in quello delle rivali della Mara Salvatrucha. La presidente ha annunciato misure di sicurezza che includono raid, arresti, posti di controllo ventiquattr’ore su ventiquattro e coprifuoco. Quest’ultimo – entrato in vigore il 26 giugno nelle città settentrionali di San Pedro Sula e Choloma, dopo la morte di tredici persone, attribuita a sicari dei trafficanti di droga locali – è stato finalmente sospeso il 18 luglio, dopo che la scorsa settimana è scoppiata la protesta di centinaia di proprietari di ristoranti, hotel e altre imprese, tra cui quella del sindaco di San Pedro Sula, Roberto Contreras, lui stesso proprietario di un ristorante.

Sempre secondo il copione sperimentato da Bukele, il governo honduregno ha poi fatto circolare immagini di membri della banda con il busto nudo, ammanettati sul pavimento, che hanno suscitato un mare di critiche da parte dei settori progressisti. Come nel Salvador, l’Honduras ha gran parte del territorio controllato da bande come la Mara Salvatrucha e la Pandilla 18, che spesso si affrontano violentemente per contendersi il controllo dei territori. Castro è entrata in carica nel 2021, dopo dodici anni di governi di destra subentrati dopo il colpo di Stato che aveva rovesciato suo marito, José Manuel Zelaya, nel giugno 2009. Ed è stato proprio lui, nella sua qualità di segretario di Stato per la Difesa nazionale, ad annunciare la nuova politica di sicurezza, che ha come obiettivo centrale quello di recuperare il controllo delle prigioni. Una scelta che testimonia, una volta di più, del diffondersi della lezione di Bukele in Centro America.

Anche il Costa Rica, una delle nazioni meno violente dell’America latina, nel 2022 ha registrato un tasso record di 12,6 omicidi per 100.000 abitanti, derivati principalmente dal traffico di droga. Non è un caso, quindi, che il ministro della sicurezza abbia dichiarato che l’attuazione della politica di Bukele potrebbe essere una opzione per “ridurre le cifre negative che hanno tormentato i cittadini”. Per fortuna, è stato seguito solo da alcuni deputati. Perché, a differenza del Salvador, il Costa Rica ha una lunga e solida tradizione democratica, con una chiara separazione dei poteri, e il partito ora al governo è privo di una maggioranza propria nell’Assemblea legislativa. Inoltre, la Costituzione non permette di sospendere le garanzie costituzionali per motivi di sicurezza. Tutto ciò porta a concludere che il contagio del bukelismo ha colpito per il momento solo una esigua parte della classe politica del Paese, uno dei più stabili delle Americhe, che ha abolito il suo esercito nel 1948 e si trova al 38° posto nel Global Peace Index, secondo migliore punteggio in America dopo il Canada.

Agisce, invece, in stile Bukele il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, che pubblica sui suoi social network i video delle truppe in piena azione durante le operazioni nelle zone colpite dal traffico di droga e dalla criminalità, nelle quali ha chiesto di “agire con fermezza”, poiché nel 2022 il tasso di morti violente nel Paese è aumentato dell’80%, maggiore crescita della regione. Ciò si deve all’aumento degli scontri armati del crimine organizzato per il controllo delle rotte del traffico di stupefacenti. Nel 2022 il Paese ha battuto il record di sequestro di droga, con 220 tonnellate. Seguendo una linea bukelista, Lasso ha dichiarato, all’inizio di aprile, lo stato di emergenza per sessanta giorni in tre località della regione costiera e in altre due province.

Perfino il Perù, un Paese che soffre da anni di instabilità politica e dove persiste la minaccia di Sendero luminoso, ma non esiste il fenomeno delle bande su larga scala, conta molti estimatori di Bukele. L’attuale sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, eletto nell’ottobre 2022 grazie al suo discorso di “mano dura”, ha recentemente definito un miracolo quello che il giovane presidente salvadoregno ha fatto nel suo Paese, dove ha mandato due funzionari affinché imparassero la strategia messa in atto. Intanto, ha fatto sapere che farà costruire grandi centri penitenziari e si batterà per ottenere processi giudiziari rapidi. Ha inoltre avanzato una richiesta al ministero della Difesa, al fine di consentire alle forze armate di pattugliare insieme alla polizia nazionale le strade della capitale.

Quanto all’Argentina, dov’è in corso la campagna per le primarie che dovranno individuare i candidati alle presidenziali dei vari schieramenti, l’ex ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, candidata per la formazione di destra Juntos por el cambio, ha sostenuto l’intervento delle forze armate nella lotta contro il traffico di droga a Rosario, e ha espresso l’intenzione di costruire prigioni per “narcos y sicarios”.

Per concludere, l’introduzione di regimi di eccezione, con il conseguente indebolimento delle istituzioni democratiche, può portare a derive autoritarie perniciose per l’America latina, tenuto conto che il sostegno alla democrazia nell’area è sceso al 48% quest’anno, con un calo di quindici punti dal 63% del 2010, secondo un sondaggio presentato il 21 luglio da Latinobarómetro di Marta Lagos, in cui si avverte che diversi Paesi sono in una situazione “molto vulnerabile al populismo e all’autoritarismo”. Il sondaggio, con più di 19.000 persone intervistate in diciassette Paesi, mostra che il 28% dei latinoamericani è “indifferente” rispetto a un governo democratico o a un governo autoritario – dieci punti in più rispetto a un decennio fa –, mentre il 17% preferisce un sistema politico antidemocratico a qualsiasi altra via.

I Paesi in cui si sta verificando una maggiore “recessione della democrazia” sono il Guatemala, con solo il 29% di sostegno della popolazione a questo sistema politico, seguito da Honduras (32%), Messico (35%) ed Ecuador (37%). I dati mostrano anche una tendenza dei più giovani ad aderire a soluzioni autoritarie: il 20% di coloro che hanno tra i 18 e i 25 anni preferisce l’autoritarismo, rispetto ad altri gruppi di età, come quelli con più di 61 anni, tra i quali questa opzione è sostenuta dal 13%. Il che lascia intravedere un futuro poco roseo.

Secondo Marta Lagos, le ragioni della recessione democratica stanno nelle crisi economiche che hanno accresciuto le diseguaglianze sociali e la povertà, e “la carenza della democrazia nel produrre beni politici che la popolazione richiede. In primo luogo, l’uguaglianza davanti alla legge, la giustizia, la dignità, la giusta distribuzione della ricchezza”. Altra causa il crollo delle performance dei governi, e la loro incapacità nel rispondere alle richieste di politiche pubbliche: il che ha determinato “le alternanze al potere in tutte le elezioni presidenziali, tranne una, dal 2018”.

Le politiche della “mano dura” sono riuscite a ridurre la violenza e a indebolire le bande criminali nel Salvador, ma è cruciale verificare se questi risultati dureranno nel tempo e se saranno affrontate le cause all’origine dell’insicurezza, cioè le diseguaglianze e la mancanza di opportunità. La comunicazione di Nayib Bukele è stata efficace nel consolidare la propria popolarità e la fiducia nel suo governo; si deve però analizzare l’impatto delle sue decisioni, mettendo a raffronto i risultati ottenuti con l’indebolimento della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti umani: ciò non soltanto nel Salvador, ma in qualsiasi Paese latinoamericano che abbia intenzione di imboccare la stessa strada.

Secondo la giornalista cilena Carolina Vásquez Araya “siamo in presenza di uno dei fenomeni propagandistici più scioccanti degli ultimi tempi: l’abbagliamento collettivo di fronte a una campagna abile, il cui scopo è quello di trasformare un dittatore emergente in uno dei leader più popolari del decennio”. Il suo modello si è mostrato efficace a breve termine, perché in tempi rapidi ha riportato un aumento delle cifre delle condanne, dei confinamenti e della popolazione carceraria, diffondendo un senso di maggiore sicurezza. “Alla fine – osserva però Vásquez Araya – ciò che finiscono per generare è più esclusione e maggiori problemi sociali”.