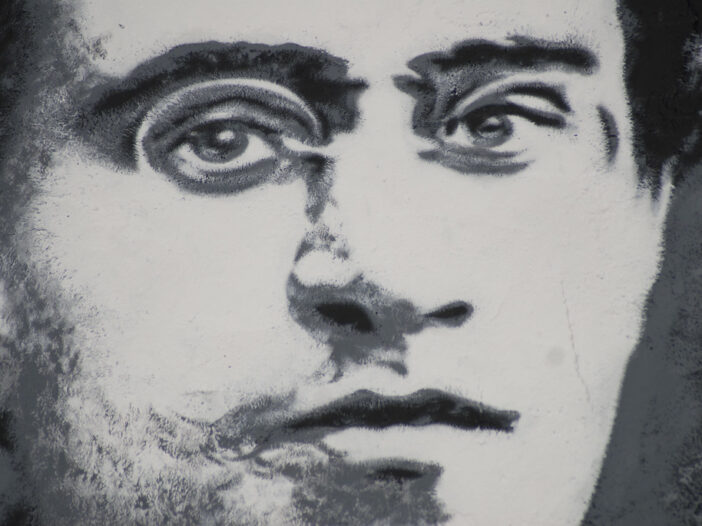

Potrà sembrare presuntuoso dichiarare che c’è una intenzione egemonica, da parte nostra, nel modo in cui facciamo “terzogiornale” e proponiamo i nostri articoli. Ma questa impressione si dissolve se pensiamo a che cosa propriamente debba intendersi con il termine “egemonia”, così come introdotto da Gramsci nel lessico teorico-politico.

Quello di egemonia è un concetto che nasce da una riflessione sul pensiero di Machiavelli, in particolare dall’idea che il potere presenti sempre due volti, quello del “leone” (o “lione”) e quello della “volpe” (o “golpe”). Il primo è il momento della forza, il secondo quello dell’astuzia. Ora, adattando questa terminologia al suo tempo, Gramsci, pur tenendo fermo l’aspetto della forza, sottolinea quello dell’astuzia – il famoso “machiavellismo” –, trasformandolo però in un discorso sul consenso. In altre parole, il potere politico non può appoggiarsi solamente sulla violenza (nel caso, a volercela vedere, c’è una critica della piega che la rivoluzione russa stava prendendo con lo stalinismo, e in realtà già prima) ma deve cercare l’adesione delle masse popolari. In sostanza, quello di egemonia è un principio che si pone in un rapporto di continuità e di rottura con quello, molto sbrigativamente enunciato da Marx stesso, di “dittatura del proletariato”, la quale, com’è noto, avrebbe dovuto avere una durata relativamente breve, e fu invece eternizzata dal potere sovietico (tra l’altro diventando una “dittatura sul proletariato”, come avrebbe detto Rosa Luxemburg – ma questo è un altro discorso).

Dunque, in cosa consiste secondo Gramsci il consenso che le forze rivoluzionarie devono cercare di costruirsi? Soprattutto in Occidente, dove esistono già – a differenza della Russia zarista – delle istituzioni democratiche diffuse in quella che Gramsci chiama la “società civile”, si tratta di far sì che, grazie alla mediazione di dirigenti politici che sono al tempo stesso degli intellettuali, si formi un “blocco storico” in grado di scalzare le classi dominanti tradizionali: si formi, cioè, un’alleanza dei “produttori” identificati, nel nostro Paese, con gli operai del Nord e le masse contadine concentrate soprattutto nel Sud.

Ora – a parte il fatto che quei contadini a cui pensava Gramsci, e in fondo anche quegli operai, oggi non ci sono più – cosa resta di questo concetto di egemonia, che, all’epoca, da un punto di vista leninista, poteva essere accusato di gradualismo e di riformismo? Proprio l’idea di una inevitabile “lentezza” dei processi storici, per cui le alleanze di progresso sono sempre da costruire secondo tempi che, se non sono quelli di un colpo di mano (vedi l’Ottobre sovietico), sono invece quelli di un “lungo viaggio attraverso le istituzioni” (per usare un’espressione sessantottesca successiva, che, pur non essendo gramsciana, rende bene l’idea). Non ci sono, in altre parole, scorciatoie insurrezionali rispetto al compito di costruire un’egemonia da parte di un partito politico.

Nel bene o nel male, con avanzamenti e arretramenti, il Partito comunista italiano si era attenuto, fino a un certo momento, a questa impostazione, pur rimanendo fermo nella difesa del sistema sovietico che faceva comunque parte, diciamo così, del suo immaginario. Quello che è venuto dopo, cioè la dissipazione di un patrimonio ideale che era servito a sostenere i successi elettorali del Pci, fa parte dei momenti di regresso a cui la storia ci ha abituati.

Divertente il fatto (a volerci trovare qualcosa di umoristico) che oggi sia la destra, anzi la destra estrema, a volere rilanciare il concetto di egemonia, aggiungendovi, pleonasticamente, il termine “culturale”: il che non significa molto, perché la prospettiva di un consenso da costruire intorno a un’ipotesi politica implica di per sé un aspetto ideologico, o se si vuole culturale, che bisogna cercare di diffondere e far valere nella società. Se, per esempio, insistete sulla cooperazione e sull’importanza del collettivo, dei “beni comuni” ecc., a discapito del puro individualismo e dello spirito di competizione, state già proponendo al mondo del lavoro un modello di comportamento opposto a quello prevalente. Se, per di più, a questo aggiungete un’intenzione di superamento del sistema capitalistico di produzione e di consumo – qualcosa di diverso dal costruire delle semplici “isole” all’interno del sistema –, beh, siete già dentro una prospettiva egemonica. E non importa quanto piccoli siate, importante è che abbiate la testa dura.

I lettori avranno compreso, a questo punto, perché ci dichiariamo a nostro modo “egemonici”. E c’è un ulteriore aspetto su cui invitiamo a riflettere. Il concetto di egemonia proposto da Gramsci anticipava l’idea del potere come capacità di influenza nella comunicazione. Oggi, con le nuove tecnologie, la comunicazione sociale intesa in senso ampio (non solo i social network) è diventata ancora più centrale. In essa bisogna cercare di costruire “zone di influenza”, chiamiamole così, che si sottraggano alla confusione comunicativa dominante che perpetua il gioco di chi è già di per sé influente, per via del capitale che detiene e per la conseguente posizione di privilegio nella società. Opporsi a ciò significa avere una intenzione egemonica alternativa, per quanto piccola possa apparire.