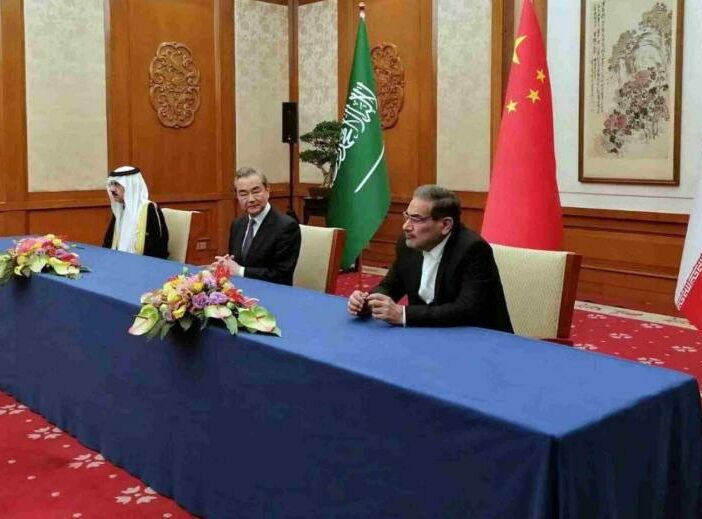

La pace è una cosa seria, soprattutto se riguarda territori devastati al punto da dover parlare di un suo prospettarsi in Stati ormai falliti; ma proprio perché è una cosa seria bisogna capire di che tipo di pace si tratti. E invece l’accordo – solennemente firmato a Pechino, il 10 marzo scorso, per la riapertura delle rispettive ambasciate tra Arabia saudita e Iran, interrotte dal 2016, in seguito all’esecuzione della pena capitale inflitta da Riad al leader sciita, Nimr al-Nimr – ha avuto particolare risalto per l’importanza della scelta politico-diplomatica di andare proprio a casa del presidente Xi Jinping. Si è aperta l’era cinese? Pechino è il primo partner commerciale dei sauditi e il principale acquirente del greggio dell’Iran, che dal 2021 ha un accordo di cooperazione venticinquennale con la Cina, dei cui contenuti poco si sa. Ora il peso cinese è anche diplomatico, non solo commerciale: ciò è evidente. Ma va osservato anche un altro dato: dove altro avrebbero potuto recarsi, insieme, sauditi e iraniani, in quale altra prestigiosa sede internazionale? In Europa, dove per Teheran tira un’aria pesante dall’inizio della rivolta “donna, vita, libertà” e la sua feroce repressione? Dunque bisogna per prima cosa vedere cosa preveda l’accordo, e immaginare i motivi di fondo della scelta; ma prima ancora dobbiamo scoprire a quale conflitto si porrebbe così fine.

Il conflitto, di fatto, tra sauditi e iraniani non comincia nel 2016, ma molto prima, già al tempo in cui Khomeini trasformò la rivoluzione iraniana in un sistema teocratico, con l’obiettivo di esportare la rivoluzione, che, da una parte, mira a introdurre quel modello teocratico in Iraq, Siria, Libano e Yemen, dall’altra, a ricercare qualcosa di assai simile al vecchio impero persiano. A questo Riad ha opposto, da allora, la sua idea di guidare la resistenza araba sunnita, di cui loro sarebbero il faro, visto che ospitano sul loro territorio i luoghi santi dell’islam e quindi se ne sono autoproclamati i “guardiani”.

Così, a finire, sarebbe la guerra mondiale per la conquista militare dell’islam, derivata soprattutto dalla scelta di esportare la rivoluzione khomeinista, la teocrazia sciita, fuori dai confini iraniani, in Iraq, Siria, Libano, Yemen e altrove. Il protagonista indiscusso di questa esportazione è il corpo militare creato da Khomeini, i pasdaran, oggi una potenza militare ed economica a livello regionale, che promuove e coordina questa linea politica dalle coste del Mediterraneo, cioè dal quartier generale di Hezbollah. La resistenza saudita ha spesso fatto ricorso a milizie o gruppi jihadisti, intrisi di odio verso gli sciiti.

Possiamo passare allora al dato sorprendente e unico di questo accordo di Pechino, che prevede una sola clausola: il rispetto della sovranità degli Stati. Davvero? Ci si può credere? Probabilmente no: questo rispetto dà l’impressione di un “vicendevole consenso” sugli equilibri politici futuri. È il punto decisivo da affrontare, dopo aver considerato i motivi di fondo della scelta.

Premesso che entrambi si sono dissanguati in tutti questi conflitti, si può dire adesso che, per Teheran, si trattava di uscire dall’isolamento internazionale e di dimostrare a un popolo, che ha scelto in larghissima parte di rivendicare il “cambio di regime”, non credendo più nella possibilità di una sua riforma dopo tanti fallimenti, di essere ancora in grado di farsi valere, di avere credibilità e peso internazionali. Un documento filtrato dagli uffici della guida della rivoluzione, l’ayatollah Khamenei, indicherebbe che molti dei pasdaran avrebbero espresso, in un incontro segreto, defezioni e dissensi riguardo alla ferocia della repressione interna. Un elemento che non può essere ritenuto certissimo, ma molto probabile e importante.

Per Riad, invece, si trattava di arrestare un conflitto che nei vari scenari – Iraq, Siria, Libano, Yemen – costava sempre di più e andava di male in peggio. L’obiettivo dell’Arabia saudita è di spostare risorse dal fronte bellico alla costruzione di un’economia post-idrocarburi. Questo diverrebbe possibile soprattutto se si avviasse un negoziato per porre fine alla guerra in Yemen, in modo che Cina, Iran e Arabia possano cercare un governo in grado di garantire a tutti e tre l’importantissima via commerciale verso il Corno d’Africa.

I primi passi compiuti dai protagonisti confermano l’intenzione di arrivare a un accordo bilaterale, ma non solo, poiché entrambi hanno interessi diretti nei Paesi citati. L’invito rivolto dal governo saudita al presidente iraniano a recarsi a Riad, accolto da Raisi, è una novità di tutto rispetto, perché più che a conoscersi serve, evidentemente, ad avviare un processo di decongestionamento.

Il secondo passo lo ha compiuto sempre Riad, annunciando la riapertura degli uffici consolari in Siria. Siamo in vista dell’imminente vertice della Lega araba, e per l’espulso Bashar al-Assad sembra confermata la via della riammissione tra i “fratelli arabi”. Uno dei nodi più sanguinosi va sciogliendosi: il regime, accusato di crimini contro l’umanità e avversato dai sauditi dal 2011 per la sua vicinanza a Teheran, sta per essere riabilitato, nonostante i suoi crimini gravissimi, passati in verità inosservati anche dal Tribunale penale internazionale. In cambio di cosa agirebbe così Riad non è dato sapere, ma è facile supporlo: contratti per la ricostruzione e per il transito delle materie prime saudite.

Nulla si sa sul Libano, dove si trova il braccio operativo dell’esportazione della rivoluzione iraniana più importante, Hezbollah. Sarà invitato a modificare sistemi e obiettivi? Si salverà il Libano dal collasso anche istituzionale con l’elezione, bloccata da mesi, di un presidente della Repubblica di mediazione tra le parti?

Tutto questo, in estrema sintesi, ci presenta il tipo di pace che si prospetta: qualcosa di simile a quanto accadde in Europa nel 1815. La Santa alleanza mediorientale, che dovrà aprirsi alla Turchia dopo il voto se vuole stabilizzarsi, aiuterà tutte le repressioni dei moti libertari? È molto probabile. Che ora i falchi del regime iraniano parlino di “lotta alla nudità” – intendendo “lotta a chi esce senza velo” – è forse soltanto un piccolo segnale che la strada imboccata potrebbe andare in questa direzione. Poche illusioni per i fautori delle “primavere arabe”; ma in Stati falliti, dove le valute non hanno più valore e pochi possono curarsi anche un semplice ascesso, la terapia miliziana ha lasciato in dote soprattutto macerie, e con questo si devono fare i conti. I toni assai duri usati da Teheran per respingere le denunce, da parte dell’inviato speciale dell’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, che accusa il regime di gravissime violazioni dei diritti umani, da settembre a questa parte davanti alla protesta di piazza, confermano questa impressione. Il voto sul rapporto avrà luogo il 4 aprile, e sarà interessante seguirlo.

Resta il nodo del nucleare iraniano da risolvere – e questo coinvolge anche altri attori, soprattutto gli Stati Uniti. Il tempo stringe, l’Iran ha ufficialmente ammesso di avere raggiunto una soglia di uranio arricchito che non ha giustificazioni se le sue intenzioni fossero davvero quelle di produrre centrali atomiche a scopo civile. È un tavolo parallelo e decisivo, sul quale l’Aiea ha dato del tempo a Teheran. Ma quanto?