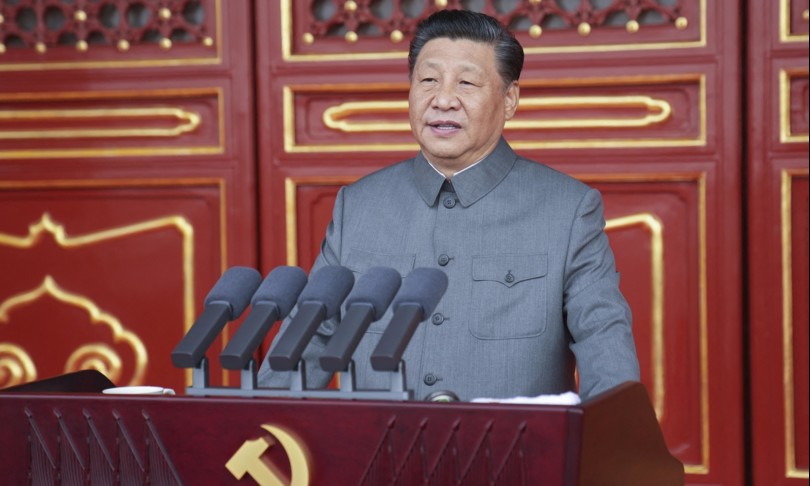

Fa una certa impressione vedere Xi Jinping indossare la vecchia giacca di Mao. Non che si possa dire che non vi sia una qualche continuità, in questi cento anni di storia cinese all’insegna del Partito comunista (fondato come all’incirca tutti i partiti comunisti nel 1921), ma la celebrazione in pompa magna suona un po’ come se si volesse far ruggire una tigre (per prodursi in una metafora, genere di cui era specialista il “grande timoniere”) dopo averla operata all’ugola. La Cina non è più quella – sebbene il segretario del Partito e presidente della Repubblica popolare abbia polemizzato contro il “nichilismo storico” di chi non vuole riconoscere i grandi passi avanti compiuti.

D’accordo, il gigantesco Paese ha raggiunto un grado di benessere (abbastanza) diffuso; si è formata quella che si dice una “classe media”; la formula del dopo-Mao – “arricchitevi!”, lanciata a suo tempo da Deng Xiaoping – ha trasformato la vita di milioni di persone, più di quanto avessero fatto tutte le campagne maoiste messe insieme. Ma c’è un tarlo che rode la vita sociale e politica cinese dall’interno. Ed è la mancanza di libertà, il dominio del partito unico, la lotta sorda tra le cricche, al momento sedata sotto la salda leadership di Xi, ma pronta a riesplodere prima o poi.

Anche da giovani filocinesi (mai marxisti-leninisti, ma simpatizzanti di quel mondo contadino che cercava una sua via al socialismo) ci accorgemmo presto che qualcosa non andava quando nel 1971, all’improvviso, sparì Lin Biao che fino a quel momento era stato il più fido compagno di Mao. Niente da fare: bisognava volgersi altrove (ma dove?) per sperare in una uscita dallo stalinismo che conducesse a una rigenerazione del “socialismo reale” e delle cosiddette democrazie popolari. Con il senno del poi, ci illudevamo. Ma coloro che in Cina ci erano stati, ci raccontavano una realtà diversa dalla realtà reale (lo riconobbe, quasi alla fine della sua vita, Edoarda Masi, sinologa e militante, che in un libro autobiografico rivelò di avere abbellito i propri resoconti perché ciò che vedeva spesso strideva con l’immagine della Cina prevalente nella sinistra occidentale). Insomma, quello “stalinismo dal volto umano” – che non organizzava processi farsa e grandi purghe, ma faceva sparire i dirigenti che avevano perso, o li condannava ai “campi di lavoro” – era tutto il contrario di quello che avevamo voglia di augurarci che fosse. Eppure intellettuali antidogmatici come Franco Fortini (che in Cina era stato alla metà degli anni Cinquanta, traendone un libro di viaggio pieno di speranze, Asia maggiore) ci assicuravano che, nonostante la proclamata ortodossia marxista-leninista, quello cinese era un esperimento di socialismo diverso. La verità è che, i furbi cinesi, accompagnavano passo passo le delegazioni straniere in visita, mostrando loro soltanto ciò che volevano mostrare.

Il Paese della lotta su due fronti – negli anni Sessanta, contro l’imperialismo americano e contro il socialimperialismo sovietico – era un universo che stava procedendo, grazie a quella che Marx avrebbe chiamato una fase di “accumulazione originaria”, verso un capitalismo tra i più selvaggi che la storia abbia conosciuto. Non appare un caso (anche a voler escludere complotti o, più semplicemente, l’errore umano in laboratorio) che la recente pandemia abbia preso le mosse da lì: perché una frenetica vitalità economica, uno sviluppo dissennato – inquinante al massimo grado, con intere città costruite nel giro di pochi mesi per togliere i contadini dalle campagne –, possono facilmente scontare una specie di contraccolpo in tema di salute pubblica. La lentezza della reazione, con l’idea della polvere da nascondere sotto il tappeto, ha poi fatto il resto, in quella fine del 2019 in cui tutto è cominciato – benché in seguito, proprio la mancanza di libertà e una concezione gerarchica e centralizzata della società, abbiano fatto rapidamente riprendere il controllo della crisi sanitaria, in virtù di un lockdown rigidissimo.

Oggi novantadue milioni di cinesi sono iscritti a un partito che era stato fondato da quattro gatti. Ma il successo nei numeri non è affatto un successo. Ci si iscrive per opportunismo, per fare carriera, per vivere tranquilli, ben sapendo che l’iscrizione è un “traguardo”, in quanto la cooptazione è l’unica pratica riconosciuta di autorigenerazione delle cricche. La Cina continua (lo ha ripetuto il segretario-presidente nel corso della celebrazione) a rivendicare la propria sovranità su Taiwan; ma, all’atto pratico, non si imbarcherà in una guerra per la riconquista dell’isola, presa com’è dal suo effervescente espansionismo economico, dall’Asia fino all’Africa.

Più complicata è la situazione a Hong Kong. Qua la repressione si abbatte su dissidenti e oppositori in maniera feroce. Nei giorni scorsi è stato chiuso l’ultimo giornale di opposizione, “Apple Daily”. Il movimento giovanile, che negli anni scorsi ha scritto una pagina eroica nella lotta per la democrazia – affinché fosse rispettato il diritto di Hong Kong ad avere uno statuto speciale rispetto a quello propriamente cinese, secondo gli accordi con cui era giunto a termine il lungo colonialismo britannico –, è ormai stato privato dell’aria per respirare.

Di questo dovrebbe preoccuparsi l’Occidente, se ancora volesse giocare un ruolo di influenza planetaria, anziché della pura conservazione del proprio primato economico – a cui la storia dei prossimi anni, inevitabilmente, lo costringerà a rinunciare, perché contro una potenza di un miliardo e quattrocento milioni di abitanti c’è poco da fare. Specie se questa ha imparato proprio dall’Occidente cos’è il capitalismo.