Avvolto in una vertigine che dalle sue vette precipita nelle profondità oceaniche del Pacifico, il mondo andino è impervio, separato, eccentrico, eppure non estraneo al Sudamerica e all’Occidente. Alla cui storia appartiene pienamente (“ricco come un Perù”, si diceva cinquecento anni fa e ancora fino a ieri; “qui il mondo ha il suo paradigma”, disse più o meno Charles Darwin, dalla tolda del suo brigantino, una volta giunto davanti alle Galápagos). Crepacci economico-sociali, rivalità etniche, smarrimenti ideologici e dimenticanze storiche hanno sbriciolato domenica scorsa il voto presidenziale in Ecuador e in Perù. Con risultati piuttosto inattesi, ma nient’affatto inspiegabili. E di un interesse non esclusivamente regionale.

In Ecuador, un voto in buona maggioranza di origine e intenzione popolari, giunto diviso alle urne, ha finito per eleggere a capo di Stato un esponente dell’élite, il banchiere Guillermo Lasso, coerentemente neoliberista. Un trionfo dai numeri incontestabili. In Perù, condizioni socio-culturali non meno sfibrate hanno portato tre candidati populisti alla soglia del ballottaggio presidenziale. È stato già detto, ma vale ripeterlo: la globalizzazione, come presunto capitolo finale nel libro dell’integrazione planetaria, ha risvegliato identità e particolarismi tali da mettere in crisi gli Stati nazionali che li avevano sopiti nel corso degli ultimi due secoli. Il livello di sviluppo d’ogni situazione ne determina il grado di crisi, ma il fenomeno appare molto simile ovunque.

In entrambi i paesi andini, le vicissitudini talvolta perfino romanzesche degli ultimi decenni hanno cancellato le rispettive culture storico-politiche, che in Perù metabolizzavano rilevanti esperienze del Novecento europeo e avevano raggiunto un respiro continentale. I Sette saggi sulla realtà peruviana di José Carlos Mariátegui, prolifico giornalista e filosofo, che in Italia aveva letto Vico, Labriola, Croce e Gramsci, hanno influenzato l’intero pensiero socialista dai Caraibi alla Patagonia. Così com’è inevitabile cogliere echi dell’indigenismo sociale di Victor Raúl Haya de la Torre, fondatore dell’Alleanza popolare rivoluzionaria americana (Apra), nei maggiori populismi latinoamericani.

Merita analisi approfondite ma al momento appena avviate, dunque allo stato del tutto insufficienti, la parabola del risveglio dei popoli originari in Ecuador. In quanto, se non ne è il primo motore, di fatto coincide con la ripresa dell’iniziativa politica popolare seguita alla tragica bancarotta fraudolenta provocata al paese dalla presidenza di Abdalá Bucaram, interdetto per infermità mentale dal Congresso solo a imbroglio compiuto, imputato e rifugiato a Panama grazie alla protezione di conti correnti multimilionari (1998). La Confederazione dei popoli indigeni e il suo braccio politico, il partito Pachakutic, furono essenziali alla mobilitazione di base che al suo culmine portò ai governi riformatori di Rafael Correa (2007-2017). Ma successivamente, in rapida accelerazione, a una loro divaricazione di vedute con scontro finale, aperto e violento.

La rottura ebbe una sua nobiltà. Non fu motivata da rivalità personali. Queste vennero dopo. A provocarla fu un conflitto d’interessi e di valori interno alle comunità indigene: tra quante di loro erano disposte a tollerare una certa disinvoltura di principio e amministrativa del governo nella gestione di una modernizzazione intensa sebbene parziale, perché beneficiate dalla creazione di strade, ponti, dighe, servizi vari e non ultimi posti di lavoro; e quelle che invece per diverse ragioni restavano (e restano) fedeli ai convincimenti etico-religiosi tradizionali di difesa dell’ambiente, dell’etica personale e pubblica. C’è – per chiamarlo in modo a noi più comprensibile – del luteranesimo senza Lutero nel profondo dei loro sentimenti.

Sbrigativamente, non manca chi li accusa di tendenze integraliste e fanatiche. Certamente gli indios hanno convinzioni molto profonde, altrimenti non sarebbero sopravvissuti a cinque secoli di emarginazione, aggrappati a montagne di cinque-seimila metri dove solo respirare è già un’impresa biochimica. Da attivi alleati, Correa li vide diventare irremovibili critici; da suoi ministri, avversari irriducibili capaci di riempire le piazze di proteste effervescenti. Ne fece incarcerare a dozzine. Tra questi, Yaku Pérez, l’economista che Pachakutic ha presentato candidato a queste elezioni, e che per un soffio ha perduto il diritto ad andare al ballottaggio contro il favoritissimo Andrés Arauz, un fedele di Correa. Così si capisce come a spuntarla sia stato Lasso, il terzo incomodo.

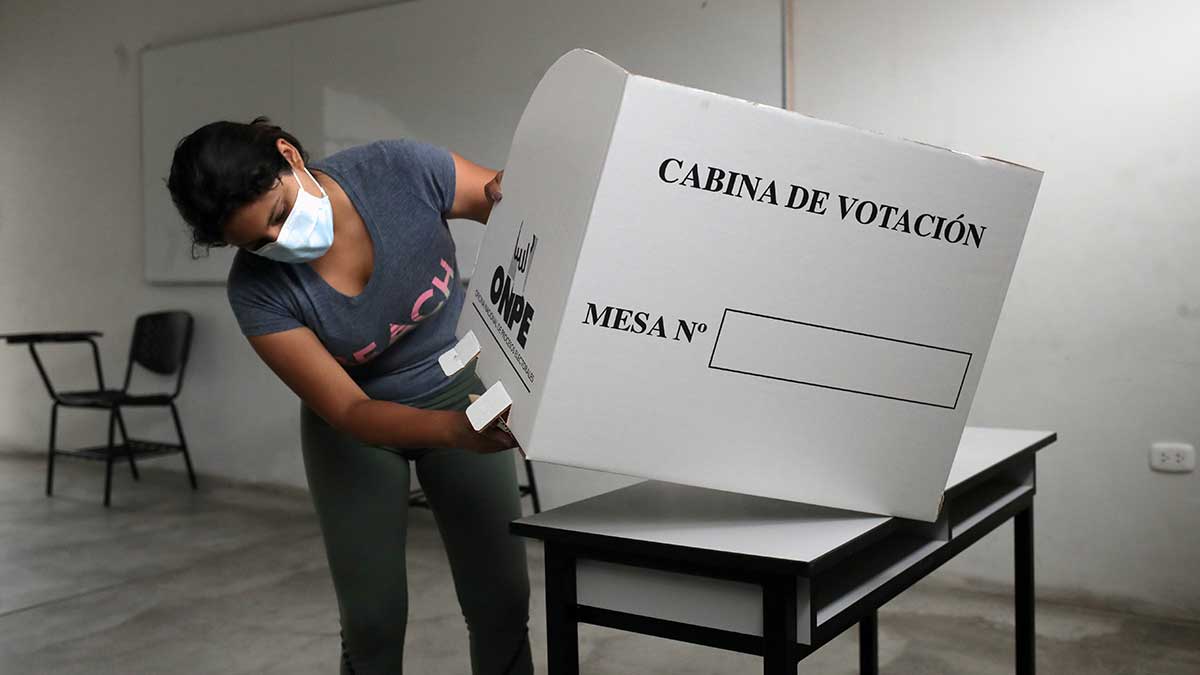

In Perù, comunque si concluda il prossimo ballottaggio, la presenza di ben diciotto candidati in gran parte semi-sconosciuti ha portato a un estremo frazionamento dei suffragi, sufficiente di per sé a evidenziare la crisi di rappresentanza politica. Pesa ancora, e molto, nella memoria collettiva la disumana violenza di Sendero luminoso, la guerriglia che negli anni Ottanta ha insanguinato l’interno rurale del Perù, provocando una repressione militare non meno selvaggia. Né si sono rimarginate le ferite alla coscienza nazionale provocate dall’arresto per corruzione di ben quattro presidenti coinvolti nello scandalo Odebrecht e culminate nel suicidio di Alan García, il più noto e prestigioso di essi.

Ce n’è abbastanza perché molti commenti vi trovino spiegazione anche alla renitenza di una parte significativa del voto giovanile nella conurbazione di Lima, scenario soltanto sei mesi fa della clamorosa protesta studentesca di piazza che impedì il rovesciamento del governo legittimo. Da vent’anni il Perù è insidiato periodicamente da congiure di un’estrema destra guidata da Keiko Fujimori, che tenta l’impossibile per liberare suo padre, l’ex presidente Alberto, in carcere per imperdonabili delitti che vanno dal genocidio al traffico d’armi e alla corruzione, compiuti quando era capo di Stato (1990-2000), prima dell’incauto ritorno dal Giappone in cui aveva trovato rifugio.

Ed è proprio Keiko che, ancora una volta, disputerà al secondo turno elettorale la massima magistratura dello Stato al primo degli eletti domenica scorsa, Pedro Castillo, un laureato alla facoltà di Magistero divenuto il più combattivo sindacalista degli insegnanti. Quasi unanimemente, l’informazione americana lo presenta oggi come un rappresentante della sinistra. La storia personale ne fa, nondimeno, una figura meno definita. Poiché proviene da un passato di militanza neoliberista e, al deciso impegno rivendicativo per la propria categoria, fa ora corrispondere un’aperta contrarietà alla parità tra uomo e donna, al divorzio, all’aborto. Un indice quanto meno di ambiguità, che dal suo entourage spiegano con la necessità di non contrariare la parte meno evoluta del suo elettorato.

Tratto dal blog di Livio Zanotti